HP ゲーミング デスクトップPC インテル Core i7-11700 メモリ16GB 256GB SSD 1TBハードドライブ グラフィックボードレスエディション Windows 11 Home HP Pavilion Gaming Desktop TG01 Microsoft Office付き (型番:462T9PA-AAAE)

|

|

|

|

|

|

|

|

Meta Quest 3で、ひろげよう、キミごと世界を。圧倒的な没入感をもたらすMR(複合現実)のヘッドセットが現実とバーチャルをミックスして、自宅を夢の活動の場に変えてくれます。画期的なテクノロジーでデザインも設計もすべて一新し、Meta史上最もパワフルなヘッドセットが誕生しました。* あっという間にゲームを読み込み、すみずみまでくっきりしたディテールで、想像を超える世界を体験できます。500以上の没入感あふれるコンテンツが揃った世界最高のライブラリでは、誰でも好みの作品に出会えます。 超大作VRアクションRPGの新作『Asgard’s Wrath 2』1で壮大な冒険の旅に出るチャンスもお見逃しなく。期間限定の購入特典として含まれます。 *Snapdragon XR2 Gen 2とMeta Quest 2のグラフィック処理能力を比較した場合。 1Asgard’s Wrath 2の対象年齢は18歳以上です。特典は2024年1月27日まで。利用規約が適用されます。The product is multiple voltage compatible, that voltage arrange is 100-240V

By: amazon.co.jp

好みやプレイするゲームによっても違いはありますが、主に音の分離感に優れたモノや迫力のある重低音サウンドを鳴らせるモノが、ゲームに向いているイヤホンといえます。ゲーム内では、さまざまな音が鳴り響きくので、音の分離感に優れていれば一音一音しっかりと聴きとることが可能です。

低音をよく鳴らせるイヤホンを使用すれば、ゲーム内の爆発音などもより迫力を感じられます。臨場感を味わいたい方におすすめ。そのほか、人の声が聴きとりやすいモデルや、正確なサウンドを再生できるモニタリングイヤホンなどもゲームでの使用にぴったりです。

FPSやバトルロワイヤルなどの対人ゲームをプレイする場合は、音の定位感に優れたモデルが役に立ちます。敵の足音の位置や銃声が鳴った方向などを把握しやすくなるので便利です。

By: amazon.co.jp

ゲーミングイヤホンとゲーミングヘッドセットは、一般的なイヤホンやヘッドホンと同様に、装着方法に大きな違いがあります。ゲーミングイヤホンは耳の穴に入れるように装着するのに対して、ゲーミングヘッドセットは耳全体を覆うようにして使用します。

ゲーミングイヤホンは、ゲーミングヘッドセットと比較してコンパクトで、携帯性に優れるのがメリットです。耳穴に密着するカナル型イヤホンは遮音性も良好。一方、長時間装着していると圧迫感により、疲れを感じてしまう場合もあります。

ゲーミングヘッドセットは、構造上イヤホンよりもサイズの大きいドライバーユニットを搭載できるため、より迫力のあるサウンドを楽しめるのが魅力。ただし、暑い季節は耳周りが蒸れたり、暑さを感じたりするのがデメリットです。

マイクの有無も違いのひとつですが、最近ではマイクを内蔵したゲーミングイヤホンも増えています。用途や環境に合わせて使い分けるのがおすすめです。

By: amazon.co.jp

有線接続タイプのゲーミングイヤホンは、主に接続端子に3.5mmステレオミニプラグを採用しているのが特徴です。

再生デバイスと直接ケーブルで繋ぐので、遅延を気にすることなくゲームをプレイできるのがメリット。特に、対人ゲームや音楽ゲームなどの場合、音の遅延はゲームのプレイに大きな影響を与えます。快適にプレイしたい場合は、有線接続タイプのゲーミングイヤホンがおすすめです。

一方、ケーブルが絡まるなど、取り回しに気を遣う必要がある点はデメリット。用途や環境に合わせてケーブルの長さも要チェックです。長さが足りない場合は、別途延長ケーブルを用意するのもひとつの選択肢。そのほか、ケーブルの断線などにも気を配る必要があります。

By: logicool.co.jp

スマホでゲームをする方には、ワイヤレスイヤホンがおすすめです。最近のスマホはイヤホンジャックを搭載していないモデルが多く、有線イヤホンを使用する場合は別途変換ケーブルを用意する必要があります。

有線イヤホンとは異なり、ケーブルの取り回しを気にすることなく使用できるのがメリット。外出先でも気軽に使用できます。

一方、有線イヤホンよりも遅延を感じやすいのはデメリット。有線イヤホンには劣りますが、遅延を最小限に抑えたモデルもあるので、気になる方はチェックしてみてください。

By: rakuten.co.jp

カナル型のゲーミングイヤホンは、先端に搭載されているイヤーピースを耳の奥に入れ込むようにして装着するのが特徴。密閉型とも呼ばれており、耳の奥深くまで入るので、フィット感に優れています。

遮音性が高いので、周囲の騒音を気にすることなく音に没頭できるのも魅力のひとつ。音漏れもしにくいので気兼ねなく使用できます。また、低音域を感じやすいので、サウンドに迫力を求める方などにもおすすめです。

イヤーピースは着脱可能で、基本的に複数のサイズを同梱。単体でも購入でき、素材や形状の異なるさまざまな製品が販売されています。付属のモノが合わない方やサウンドの傾向や着け心地を改善したい方は、単品販売されているイヤーピースもチェックしてみてください。

By: amazon.co.jp

インナーイヤー型のゲーミングイヤホンは、耳の耳甲介部分に引っかけるようにして装着します。カナル型のように耳の奥まで入れ込む必要がなく、圧迫感の少ない着け心地が特徴。長時間快適に装着できるのが魅力です。

一方、遮音性はあまりよくなく、音漏れしやすい点はデメリット。音量を上げすぎると周りに迷惑をかけてしまう場合もあるため、注意が必要です。遮音性が低い分、周囲の音がよく聞こえるので、ゲーム中にインターホンなどを聞き逃したくないときにも重宝します。

FPSゲームを頻繁にプレイする場合は、イヤホンやヘッドホンを使用するのが無難。より快適にプレイしたい方は、音の鳴った方向や距離が分かりやすい定位感に優れたモノを選ぶのがおすすめです。

定位感のよいイヤホンを使用することで、敵の足音や銃声の鳴った方向を把握しやすくなります。勝ちにこだわりたい方や、より有利にゲームを進めたい方などは要チェックです。

By: rakuten.co.jp

ゲーミングイヤホンを購入する際、ボイスチャットなどを楽しみたい場合は、マイクを内蔵したモデルが便利です。

ゲーミングイヤホンは一般的にマイクを内蔵していますが、有線イヤホンの場合は、マイクを搭載したモノとそうでないモノがあります。マイク付きの製品には、ケーブル部分にマイクを搭載しているモデルや着脱可能なブームマイクを搭載したモデルなどがあり、気軽にボイスチャットを楽しめます。

再生・停止や音量調節などの操作ができるリモコンと一体になっているモノも多いほか、マイクミュートボタンなどを搭載したモノもラインナップ。ゲーム以外の用途でも、通話をしたいときなどに役立ちます。

一方、単体でボイスチャット用のマイクを持っている場合、イヤホンに内蔵マイクは不要です。自身の環境や用途に合わせて、マイクの有無もチェックしてみてください。

快適な着け心地を実現する、エルゴノミクスデザインを採用したゲーミングイヤホンです。激しく動いても外れにくいため、スマホや携帯ゲーム機などと接続して、屋外でゲームを楽しみたい方にもおすすめです。

再生周波数帯域は20Hz~20kHzで、ダイナミックなサウンドを再生できます。接続端子には3.5mmステレオミニプラグを搭載しているので、PC・PS4・PS5などのさまざまなデバイスで使用可能。シーン合わせて使い分けができる、着脱可能なブームマイクとインラインマイクを搭載しているのも魅力のひとつです。

3サイズのイヤーピースを同梱。持ち運びの際に便利な布製のキャリーケースも付属します。

ゲームやVRコンテンツの音声をより自然に再生できるように開発された、ゲーミングイヤホンです。音の鳴った方向などもしっかりと感じられるのが特徴。ドライバーユニットには、口径6.4mmのダイナミック型ドライバーを内蔵しています。

耳道の傾きに合わせてイヤーピースが傾く独自開発の「イヤーピーススウィングフィット機構」を採用しているのもポイントのひとつです。音がダイレクトに鼓膜へと伝わるので、よりクリアなサウンドが楽しめます。

ケーブルの長さは1.2m。太く柔軟なケーブルなので、取り回しやすく、断線のリスクも軽減できます。また、快適な着け心地のイヤーピースを採用しているのも魅力。豊富な5サイズが付属するので、自分に合ったサイズを見つけられます。

Apple純正のインナーイヤー型イヤホンです。耳の形状に基づいて設計されているので、快適な着け心地を実現しています。サウンドに関しては、深みのある豊かな低音を再生可能。銃声や爆発音の迫力も感じられるので、音楽リスニングだけでなく、ゲーム用途でも活躍します。

スタイリッシュなデザインも魅力のひとつです。ケーブル部分には、電話への応答・終話などの操作ができるリモコンと、インラインマイクを搭載。気軽にボイスチャットも楽しめます。

FPSゲームのプレイに適したゲーミングイヤホンです。口径10mmの外磁型ダイナミックドライバーには、複合素材の2層振動板を内蔵。低音から高音までバランスの取れた音質を実現しており、足音や銃声が聞き取りやすい高解像度なサウンドを楽しめます。

イヤホン部分は遮音性の高いカナル型のため、周囲の音を遮断してゲームに没入したい方におすすめです。また、耳にフィットする3Dイヤーアームを備えているため、イヤホンの抜け落ちを気にせずゲームプレイに集中できます。

ケーブル部分にあるインラインコントローラーを使用して、マイクミュートや音調調節などの操作が可能。周囲の状況に応じて、気軽にボイスチャットを楽しめます。

Nintendo Switchとモバイルゲーム向けに設計されたゲーミングイヤホンです。汎用性の高い3.5mm端子を備えており、ほかにもPS4・PS5・PCなど幅広いデバイスと接続できます。

取り外し可能なブームマイクを搭載。単一指向性マイクのため声を拾いやすく、ボイスチャットでのスムーズなやりとりを実現します。また、インラインマイクも内蔵しているため、移動中や外出先でもゲームを楽しみたい方におすすめです。

3サイズのイヤーチップが付属しており、耳のサイズに応じて交換が可能。耳の内側からイヤホンを支えるスタビライザーも備えているため、快適なフィット感で使用できます。さらに、ケーブル部分のインラインコントローラーによって、音量やマイクミュートなどを手軽に操作できます。

ゲームやVRコンテンツの音響空間イメージを正確に再現できるように開発された、耳掛けタイプのゲーミングイヤホン。映像と音源の一体感により、ゲームの世界に没入できるのが特徴です。独自設計の6mmダイナミックドライバーユニット「f-Core DU」を搭載。10000円以下の価格ながら高音質なサウンドを楽しめます。

耳との接触面積を限定することにより、カスタマイズしたかのような快適な装着感を実現しているのもポイント。ロック機能付きのイヤーフックが付属されておりタッチノイズが少ないため、歩きながらでもクリアなサウンドが楽しめます。

ケーブルの長さは1.2mです。また、硬度が異なる2種類のシリコン素材を使用した、快適な装着感と高い遮音性のイヤーピースを採用しているのも魅力。左右の判別をしやすくするため、軸色を変えています。大きさが異なる5種類が付属しているので、自分に合ったサイズを見つけられます。

XboxやPlayStationなど、多くのデバイスに対応したゲーミングイヤホンです。3.5mmのコネクターとUSB Type-Cアダプターにより、さまざまなゲーミング機器で使えるのがメリット。原音に忠実なHiFiオーディオを実現しており、ゲーム内でのクリアなコミュニケーションが可能です。

サウンドは、デュアルダイナミックドライバーにより低音域から高音域まで再生できます。また、ケーブル部分には、インラインマイクを搭載。気軽にボイスチャットや再生、音量の調整などができ、スマホへの着信にも手元で応答できます。

装着感のよいソフトなシリコン製チップが3種類付属。自分に合ったサイズを見つけられます。

ダイナミック型ドライバーとバランスド・アーマチュア型ドライバーを搭載しており、低音域から高音域まで鮮明に表現できるゲーミングイヤホンです。耐久性に優れているアルミニウム製のハウジングを採用。毎日のようにゲームをプレイする方におすすめの製品です。

3.5mmステレオミニプラグを採用。PS4やPS5などのコンソール機に対応しているほか、そのほかのモバイルデバイスやパソコンにも対応可能です。ケーブルには、ボイスチャットや通話時に役立つマイクとリモコンを備えています。マイクのオン・オフを手元で素早く切り替えられるのがメリットです。

3種類のイヤーピースに加え、持ち運ぶ際や収納時に便利なキャリーケースが付属しています。家庭用ゲームやPCゲームなど、さまざまなデバイスで使えるゲーミングイヤホンを探している方におすすめです。

液状シリコーンゴムを使用した「ASUS Essenceドライバー」を搭載したカナル型のゲーミングイヤホン。迫力のある低音を再生できるのが特徴です。サウンドはゲーム用に最適化されており、没入感のあるプレイが叶います。

3.5mmコネクターにより、PS5・Nintendo Switch・Xbox・PC・スマホなど、さまざまなデイバイスに対応しているのも魅力です。また、90°アングルのコネクターの採用により、携帯ゲーム機に適したアングルで快適にプレイできます。

付属のイヤーチップとイヤーフィンにも液状シリコーンゴムを使用。快適なフィット感を得られます。さらに、持ち運びに便利なトラベルケースが付属。すっきりとまとめて携帯できるのも便利なポイントです。

10mmのダイナミック型スピーカーを搭載し、力強い重低音を再生できる人気のゲーミングイヤホン。クリアなサウンドを再現でき、FPSゲームで重要な足音や銃声などを聞き取りやすいのがポイントです。

3.5mmステレオミニ端子を採用。PS4やPS5、Nintendo Switch、パソコンなど、複数なデバイスに対応しています。汎用性に優れているのが特徴です。また、ケーブルにコントローラーが付いているのも魅力。ボリュームの調節やミュートの切り替えなどを手元で素早く行えます。

イヤーピースは左右に動く機構を採用。耳にしっかりフィットして外れにくい設計になっています。定位感に優れているうえ高音質なサウンドを再生できる、おすすめのゲーミングイヤホンです。

ライブステージやミキシングに適したダイナミック型ドライバーを採用したイヤーモニターです。大音量のライブパフォーマンスをモニタリングするのに役立ちます。ゲーミングイヤホンとしても使用可能です。また、低音から高音まで一貫した周波数レスポンスを維持。均質で歪みの少ないサウンドにより、快適に使用できます。

パワフルなサウンドを実現しながら、耳にフィットするように小型化されているのもポイント。長時間使用する際に重さを感じにくいイヤホンを探している方におすすめです。

クリアなサウンドと高い遮音性を両立したカナル型のイヤホンです。周囲の騒音を最大37dB遮断できると謳われています。場所を選ばず、臨場感あふれる高音質のリスニングを楽しむことが可能。普段使いだけでなく、ゲーミングイヤホンとしても使えるおすすめの製品です。

高音から低音までバランスがよく、モニタリングにも使用できるのも特徴。臨場感のあるサウンドを実現します。周囲の音を低減できるので、ゲーム内の細かな音を聞き分けたい場合にも便利。音に集中したい方にもおすすめのイヤホンです。

さまざまな耳のサイズに合わせたカスタムフィットキットにより、長時間使用するのにも向いています。また、3.5mmステレオミニプラグケーブルは本体から取り外すことが可能。リケーブルをして音質の変化を楽しみたい方にもおすすめのモデルです。

高耐久性とモニタリング性能を併せ持つ、おすすめのイヤホン。衝撃・熱・汗に強いポリカーボネートの採用により、高堅牢性ボディを実現しているのが特徴です。

ドライバーユニットには、口径9.2mmの「ミリンクスELドライバー」を搭載しているので、正確なモニタリングができます。再生周波数帯域は20Hz~40kHzに対応。原音に忠実なサウンドを再生できるのが魅力のひとつです。余計な付帯音が少ないため、ゲーム内の音をしっかりと聞き取りたい場合に活躍します。

ケーブルには、本製品用に開発された「ARM011」を採用。被膜にPU素材を使用することで、取り回しやすさと耐久性の高さを両立しています。さらに、イヤーピースは、シリコン製の「AET07」とフォームタイプの「AET02」を同梱。好みに合わせて使い分けできて便利です。

リスニングからモニタリング、ゲームまで幅広い用途で使えるカナル型イヤホンです。10mmの「シングルフルレンジダイナミックドライバー」を搭載。幅広い再生音域に対応しているほか、全帯域において調和の取れたサウンドを再生するのが特徴です。

さらに、メタルノズルの採用によりダイナミックドライバーのパフォーマンスを引き出しており、正確なサウンドを再現します。ゲーム内で音が鳴った方向が分かったり、音の強弱を聴き分けたりしやすいイヤホンです。

ケーブル互換性が高い「カスタムIEM 2pinコネクター」を採用しているのも魅力のひとつ。付属のケーブルは、伝導性に優れたOFCの4芯線を黒のPVC被膜で覆っており、手触りが滑らかで取り回しにも優れているのがポイントです。

正確な空間表現が可能なゲーミング向けイヤホンです。合計3基のバランスド・アーマチュア型ドライバーを搭載。低音・中音・高音をバランスよく再生するのが特徴です。

遮音性に優れており、最大37dBの騒音を軽減できると謳っています。音楽やゲームなどを静かな環境で、集中してリスニングできるのも魅力のひとつです。さらに、筐体は人間工学に基づいて設計されており、快適さとフィット感を実現。長時間ゲームをプレイする方にもおすすめの製品です。

着脱可能な3.5mmミニプラグケーブルを採用。耳かけ型デザインになっているため、ケーブルが邪魔になりにくいのもポイントです。MMCXにも対応しているので、リケーブルも楽しめます。

プロeスポーツチーム「Fnatic」によって監修された、完全ワイヤレスのゲーミングイヤホンです。独自開発の口径8.4mmドライバーユニット「ダイナミックドライバーX」を搭載。迫力のある爆発音から微細な足音まで、ゲーム内の音を忠実に再現します。

PCソフトウェア「INZONE Hub」で立体音響設定を有効にすることで、7.1chサウンドでの視聴が可能。定位感と解像度に優れたサウンドを実現できるため、FPSなど競技性の高いゲームに没入したい方におすすめです。

AIによって構成された、高精度なボイスピックアップテクノロジーを採用。周囲の環境ノイズを抑えてクリアな声を届けられるので、ボイスチャットを快適に楽しめます。さらに、イヤホン本体のみで12時間使用できるため、充電を気にせずゲームに集中できます。

付属のUSBドングルで2.4GHzワイヤレス接続が可能な、ゲーム用完全ワイヤレスイヤホンです。PCやスマホなどと接続して使用でき、低遅延なワイヤレス接続を実現します。

Bluetoothによるワイヤレス接続も可能で、2.4GHzとBluetoothの同時接続ができる「デュアルソース機能」にも対応。また、USBドングルでPCと接続すれば、専用ソフト「JBL QuantumENGINE」が使用できます。独自開発の7.1chバーチャルサラウンド「JBL QuantumSURROUND」などの機能が利用でき、より立体感のあるサウンドを再生可能です。

ビームフォーミングマイクを内蔵しており、クリアな音声で通話ができるのもメリット。そのほか、外音取り込み機能やハイブリッドノイズキャンセリング機能も搭載しています。

遅延を軽減してより快適にゲームをプレイできる「ゲームモード」を搭載した、ゲーム向けの完全ワイヤレスイヤホン。スマホやタブレットなどで、音楽ゲームや対人ゲームを楽しみたい方におすすめです。

ドライバーユニットには口径10mmの「ASUS Essenceドライバー」を搭載しており、豊かな中高域とパワフルな低音域を実現。さらに、周囲の騒音を軽減できるアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能にも対応しています。

イヤホン本体のバッテリー駆動時間は、ANCをオフの状態で最大5.5時間です。10分の充電で最大1.5時間使用できる急速充電に対応しているのも便利なポイント。そのほか、スマホ用のアプリ「Armoury Crate」も利用できます。ゲームモードやイコライザーのカスタマイズ、バーチャルサラウンドのオン・オフなどが可能です。

アクティブノイズキャンセリング機能を搭載したゲーム向けの完全ワイヤレスイヤホン。外出先でも周囲の騒音を気にすることなく、ゲームに没頭できるおすすめの製品です。

Bluetoothによるワイヤレス接続に対応。ゲーミングモードを有効にすることで、遅延の少ないワイヤレス接続が可能です。また、クリアな音声で通話ができる「デュアル環境ノイズキャンセリング(ENC)マイク」を搭載しています。

筐体には、「RAZER CHROMA RGB」に対応したライティング機能を搭載。専用アプリ「Razer Audio」を利用することで、ライティングの設定やイコライザーのカスタマイズなどが可能です。

個人の耳の形状に合わせてイヤーピースが成形される「LIGHTFORMテクノロジー」を搭載した完全ワイヤレスゲーミングイヤホン。より高いフィット感を実現し、長時間快適に装着できます。また、パッシブノイズキャンセレーションを実現しているのもメリットです。

口径10mmのドライバーを内蔵しており、深みのある重低音と繊細なサウンドを再生できるのも魅力のひとつです。「FITSアプリ」を活用すれば、低音のブーストなど、プレイしているゲームや好みに合わせてサウンドをカスタマイズできます。

接続方法はBluetoothのほか、「LIGHTSPEEDワイヤレス」接続に対応。USB Type-AやUSB Type-Cを通して、PC・PS5・Nintendo Switchなどに接続すれば、ワイヤレスながら低遅延なサウンドが楽しめます。

「LightningSyncワイヤレス技術」により、遅延の少ないワイヤレス接続を実現した完全ワイヤレスゲーミングイヤホンです。付属のUSB Type-Cドングルで接続することで、約30msの低遅延接続が可能。PS5・PC・Nintendo Switchのほか、VRゴーグルともワイヤレス接続できるのがメリットです。

また、Bluetoothにも対応しており、USBドングルとの2台同時接続にも対応しています。ゲームをしながらスマホなどで通話ができるので便利です。音質に関しては、口径11mmのドライバーによる忠実で解像度の高いサウンドを再生できます。

そのほか、USBドングルにはType-Cポートを搭載。USBドングルを接続しながらデバイスを充電できるので、バッテリーを気にすることなくゲームに没頭できます。

関連リンク

・ゲーミングイヤホンのおすすめ(ビックカメラ)

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/1528691.html

| 製品名 | MSI「Clutch GM08」 |

|---|---|

| 最高解像度 | 4,200dpi |

| ボタン数 | 6 |

| 本体サイズ | 123×68.5×40.5mm |

| インターフェイス | 有線(USB 2.0) |

| バッテリ | – |

| 重量 | 92g |

| 価格 | 2,718円 |

3,000円以下で購入できるエントリーモデル。センサー解像度は最高4,200dpiとゲーミングマウスの中では控えめだが、1,000Hzのポーリングレートや1,000万回以上の高耐久性スイッチなど、求められる性能は確保している。

重量は比較的軽量な92gで、重りを内蔵するウェイトバランス調整も可能。またUSB端子に金メッキを施したり、側面にグリップを貼るなど、品質にもこだわっている。

| 製品名 | SteelSeries「Rival 3 Wireless」 |

|---|---|

| 最高解像度 | 18,000dpi |

| ボタン数 | 6 |

| 本体サイズ | 120.6×67×37.9mm |

| インターフェイス | 2.4GHzワイヤレス(Quantum 2.0 Wireless)、Bluetooth 5.0 |

| バッテリ | 単4電池×1または2 |

| 重量 | 106g(電池2本)、96g(電池1本) |

| 価格 | 5,134円 |

ワイヤレスの製品ながら5,000円台と安価。それでいてセンサーは最高解像度18,000dpiと高性能な「TrueMove Air」を採用。スイッチも6,000万回クリック保証をうたう。無線も2.4GHz帯を使用する独自規格の「Quantum 2.0 Wireless」と、Bluetooth 5.0の両方に対応する。

バッテリは単4電池を使用する。電池のソケットは2つあるが、1本だけでも動作が可能。2本使ってバッテリ寿命を延ばすか、1本で軽量化を図るかをユーザーが選べる仕様だ。ワイヤレス接続用のUSBドングルはマウス本体に収納できる。

| 製品名 | ASUS「TUF Gaming M4 Air」 |

|---|---|

| 最高解像度 | 16,000dpi |

| ボタン数 | 6 |

| 本体サイズ | 126×64×40mm |

| インターフェイス | 有線(USB 2.0) |

| バッテリ | – |

| 重量 | 47g |

| 価格 | 6,191円 |

本体重量が47gととにかく軽いのが特徴。本体の各所に三角形の穴を空けることで軽量化しつつ、基板部分はIPX6の撥水コートを施すことで水気や湿気にも対応している。

センサーは最高解像度16,000dpiのPixArt 3335を採用。マウス表面とサイドボタンには銀イオンによる抗菌処理を施している。

| 製品名 | Glorious「Series One Pro Wireless」 |

|---|---|

| 最高解像度 | 19,000dpi |

| ボタン数 | 26 |

| 本体サイズ | 118.5×62×38mm |

| インターフェイス | ワイヤレス(専用ドングル) |

| バッテリ | 内蔵 |

| 重量 | 約50g |

| 価格 | 1万4,873円 |

バッテリ内蔵型のワイヤレス、かつボディに穴がない構造で、50gという超軽量を実現。センサーは最高解像度19,000dpiの「BAMF」光学式センサー、スイッチ耐久性は8,000万回と基本スペックも高い。

内蔵バッテリはフル充電時に最大84時間使用可能としている。本体色はグレーを基調としつつ、ホイールなどにレッド、ブルー、ゴールドをあしらったカラーバリエーションも展開する。

| 製品名 | ロジクール「PRO X SUPERLIGHT」 |

|---|---|

| 最高解像度 | 25,600dpi |

| ボタン数 | 5 |

| 本体サイズ | 125.0×63.5×40.0mm |

| インターフェイス | LIGHTSPEED(USBレシーバ)、有線(USB) |

| バッテリ | 内蔵リチウムイオン電池 |

| 重量 | 63g |

| 価格 | 1万5,500円 |

老舗のロジクールにおいて、25,600dpiの最高解像度と63gの軽量を両立したワイヤレスの定番商品。有線接続と独自の「LIGHTSPEED」によるワイヤレス接続に対応する。

内蔵バッテリは最大70時間の動作が可能で、同社のワイヤレス充電システム「POWERPLAY」によるワイヤレス充電にも対応。ブラック、ホワイト、ピンク、レッドとカラーバリエーションが豊富なのも特徴だ。

| 製品名 | エレコム「V custom VM600PE」 |

|---|---|

| 最高解像度 | 26,000dpi |

| ボタン数 | 8 |

| 本体サイズ | 123.5×66.5×42mm |

| インターフェイス | 2.4GHzワイヤレス、有線(USB) |

| バッテリ | 内蔵リチウムイオン電池 |

| 重量 | 75g |

| 価格 | 8,245円 |

ゲーミングデバイス「ELECOM GAMING V custom」シリーズの製品。センサーはPixArt PAW3395DMを搭載し、最高解像度は26,000dpi。リフトオフディスタンスを調整できるDセンサーも搭載する。またワイヤレスでありながら75gと軽量(ホワイトカラーは76g)。

スイッチは電気的接点がない光学式スイッチ「Mag-Infinity」を採用。接続は専用USBドングルのほか、有線接続にも対応。バッテリは最大約95時間動作する。これほどの機能を満載しつつ、価格は8,000円台と格安だ。ブラック、ピンク、ホワイトのカラーバリエーションが用意されている。

| 製品名 | Razer「DeathAdder V3」 |

|---|---|

| 最高解像度 | 30,000dpi |

| ボタン数 | 6 |

| 本体サイズ | 128×68×44mm |

| インターフェイス | 有線(USB) |

| バッテリ | – |

| 重量 | 約82.5g |

| 価格 | 1万980円 |

Razer製ゲーミングマウスの代表格とも言える「DeathAdder」シリーズの最新型。最高解像度30,000dpiの「Razer Focus Pro 30K オプティカルセンサー」、9,000万回の耐久性と超低レイテンシの光学式スイッチ「第3世代 Razer オプティカルマウススイッチ」を採用している。

ポーリングレートは一般的なゲーミングマウスの8倍となる8,000Hzと高いのも特徴。重量も59gと軽量化されている。有線の製品としては高価だが、性能面では文句なしのハイエンドモデルだ。

| 製品名 | ASUS「ROG Harpe Ace Aim Lab Edition」 |

|---|---|

| 最高解像度 | 36,000dpi |

| ボタン数 | 5 |

| 本体サイズ | 127.5×63.7×39.6mm |

| インターフェイス | 2.4GHzワイヤレス(ROG SPEEDNOVA)、Bluetooth 5.1、有線(USB) |

| バッテリ | 内蔵リチウムイオン電池 |

| 重量 | 54g |

| 価格 | 1万4,664円 |

ゲーミングブランド「ROG」と、FPSトレーニングソフト「Aim Lab」が共同開発した製品。ユーザーのプレイスタイルを分析し、適切なマウス設定を提案する「AIM LAB SETTINGS OPTIMIZER」が付属する。

性能面では、最高解像度が36,000dpiの「ROG AimPoint光学センサー」や、耐久性7,000万回の「ROGマイクロスイッチ」、低遅延ワイヤレスの「ROG SPEEDNOVA」など高性能でまとめつつ、穴のない筐体で重量を54gと軽量に収めている。

| 製品名 | ロジクール「G705」 |

|---|---|

| 最高解像度 | 8,200dpi |

| ボタン数 | 6 |

| 本体サイズ | 105.8×68.1×39.4mm |

| インターフェイス | LIGHTSPEED(USBレシーバ)、Bluetooth、有線(USB) |

| バッテリ | 内蔵電池 |

| 重量 | 85g |

| 価格 | 1万1,700円 |

女性中心のチームによって開発された「オーロラコレクション」シリーズの製品。手が小さい人に向けてデザインされており、長さは一般的なゲーミングマウスに比べて20mmほど短い。重量も85gとやや軽め。

ホワイトを基調にした丸みのあるデザインや、3カ所に内蔵されたLEDライティングを他の対応機器と同期してカスタマイズできる「LIGHTSYNC」など、ゲーミングデバイスとしては見た目も異色な製品となっている。

| 製品名 | ロジクール「G600」 |

|---|---|

| 最高解像度 | 8,200dpi |

| ボタン数 | 20 |

| 本体サイズ | 118×75×41mm |

| インターフェイス | 有線(USB) |

| バッテリ | – |

| 重量 | 133g |

| 価格 | 8,300円 |

MMOゲーミングマウスの名が付けられた多ボタンマウス。左側面に12個並ぶサムボタンを始め、計20ボタンを自由にカスタマイズして使える。さらに右クリックボタンのさらに右にある「Gシフトボタン」を使うと、キーボードのShiftキーを押した時の要領で、他のボタンにさらに別の機能を割り当てられる。

対応するゲームはMMOに限らず、使用するボタンやショートカットが多いゲームに適している。最高解像度が8,200dpiなどゲーミングマウスとしての基本性能は備えている。

ゲーミングキーボードとは

ゲーミングキーボードはゲーム操作に特化したキーボードです。

キーをタイピングした際の打鍵感や操作性に優れていることが特徴です。中にはボタン一つ一つの軸と呼ばれるパーツをカスタムすることができるモデルもあります。

また、Nキーロールオーバー(n-key rollover)という機能を搭載したモデルも多いです。

Nキーロールオーバーとは、ほぼ同時に押したキーの入力順を正確に認識できる機能です。2キーロールオーバーでは2キーまで、3キーロールオーバーでは3キーまでと、認識できるキーの数がモデルで異なります。

正確な入力を求められるFPSや格闘ゲーム、コマンド入力の多いMMORPG、ストラテジーゲームなどでも活躍します。

一定のレベルまで押されれば回路が接続されキーが認識される仕組みの接続方法です。

接合部の摩耗や抵抗がないのが特徴で、高い耐久性を誇ります。

キーを押しこむ必要が無く、軽いタッチでキー入力が可能となるので素早くタイピングしたい方にもおすすめです。

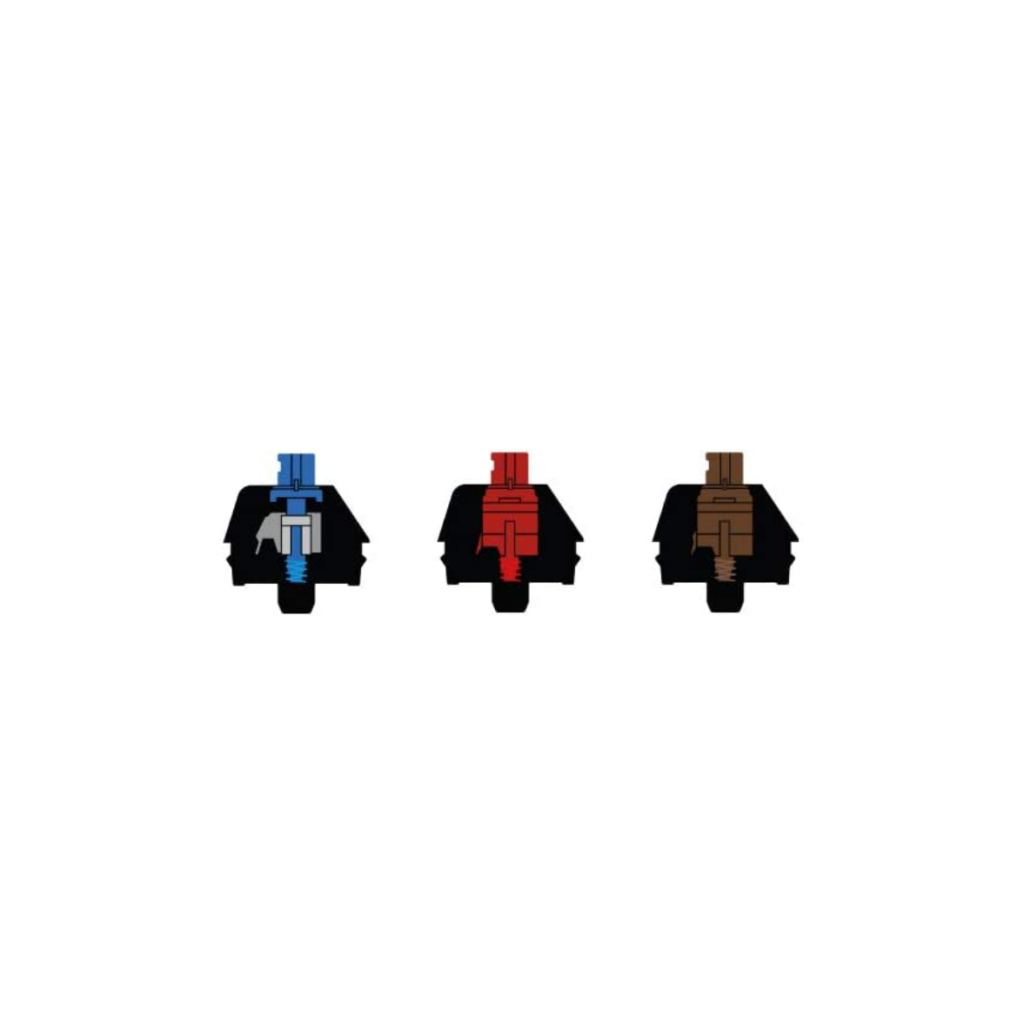

メカニカルは、キー内部の軸の種類によって打鍵感やキー押下時の重さ、静音性などの音の大きさが異なる接続方式です。

軽いタッチで定番モデルの「赤軸」、適度なクリック感で初心者向けの「茶軸」、しっかりと押せる「青軸」、反応速度が速い「銀軸」などがあります。

人により、打鍵感の好みは違うので自分に合った軸のタイプを選ぶのがおすすめです。

メンブレンはラバードームなどフィルム基板によって回路を構成している接続方式です。主に低価格帯のモデルに多く、打鍵感の軽さや静音である点が特徴のゲーミングキーボードです。

キーを滑らかに押せる軽い打鍵感の赤軸、反発力が弱めなので指や手にかかる負担を抑えられるのが特徴です。

頻繁にキー入力を求めたれるゲームにおすすめで、長時間プレイ時の手の疲労を抑えたい方に人気です。

カチカチとした心地よい打鍵感を得られる青軸、キーの押し上げ圧や反発力が強いので、タイピング時にしっかりとした感触が得られます。

タイピング中の入力ミスを抑えたい方など、プログラマーにも人気があります。

銀軸(スピードシルバー)は一般的なメカニカルキーボードに比べて、キーストロークが浅いのが特徴です。キーを奥深くまで押し込まなくても反応するので、高速なタイピングがしやすく、素早い操作が求められるFPSやTPSにもおすすめです。

![SteelSeries ゲーミングキーボード+リストレスト Apex 5 JP 64537 [有線 /USB]](https://image.sofmap.com/images/product/large/5707119040068.jpg) SteelSeriesゲーミングキーボード+リストレスト Apex 5 JP 64537 [有線 /USB]¥14,240(税込)1,424ポイントサービス(10%)発売日:2020年03月中旬発売

SteelSeriesゲーミングキーボード+リストレスト Apex 5 JP 64537 [有線 /USB]¥14,240(税込)1,424ポイントサービス(10%)発売日:2020年03月中旬発売

![RAZER(レイザー) ラピッドトリガー搭載ゲーミングキーボード Huntsman V3 Pro JP RZ03-04971300-R3J1 日本語配列 [有線 /USB]](https://image.sofmap.com/images/product/large/4571585647776.jpg) RAZER(レイザー)ラピッドトリガー搭載ゲーミングキーボード Huntsman V3 Pro JP RZ03-04971300-R3J1 日本語配列 [有線 /USB]¥36,980(税込)370ポイントサービス(1%)発売日:2023/11/14発売

RAZER(レイザー)ラピッドトリガー搭載ゲーミングキーボード Huntsman V3 Pro JP RZ03-04971300-R3J1 日本語配列 [有線 /USB]¥36,980(税込)370ポイントサービス(1%)発売日:2023/11/14発売

![logicool(ロジクール) ゲーミングキーボード G413 SE ブラック G413SE [有線 /USB]](https://image.sofmap.com/images/product/large/4943765056393.jpg) logicool(ロジクール)ゲーミングキーボード G413 SE ブラック G413SE [有線 /USB]¥9,400(税込)94ポイントサービス(1%)発売日:2022/08/25発売

logicool(ロジクール)ゲーミングキーボード G413 SE ブラック G413SE [有線 /USB]¥9,400(税込)94ポイントサービス(1%)発売日:2022/08/25発売

![CORSAIR(コルセア) ゲーミングキーボード+リストレスト K100 BLKOPX RFRGB CH-912A01A-JP [有線 /USB]](https://image.sofmap.com/images/product/large/0840006624066.jpg) CORSAIR(コルセア)ゲーミングキーボード+リストレスト K100 BLKOPX RFRGB CH-912A01A-JP [有線 /USB]¥39,580(税込)3,958ポイントサービス(10%)発売日:2021/02/06発売

CORSAIR(コルセア)ゲーミングキーボード+リストレスト K100 BLKOPX RFRGB CH-912A01A-JP [有線 /USB]¥39,580(税込)3,958ポイントサービス(10%)発売日:2021/02/06発売

logicool(ロジクール)ロジクール G813 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboards -Tactile G813-TC¥19,635(税込)発売日:2019/08/29発売

logicool(ロジクール)ロジクール G813 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboards -Tactile G813-TC¥19,635(税込)発売日:2019/08/29発売

![RAZER(レイザー) ゲーミングキーボード DeathStalker V2(Linear) RZ03-04501400-R3J1 [有線 /USB]](https://image.sofmap.com/images/product/large/4571585643525.jpg) RAZER(レイザー)ゲーミングキーボード DeathStalker V2(Linear) RZ03-04501400-R3J1 [有線 /USB]¥24,970(税込)250ポイントサービス(1%)発売日:2023/02/10発売

RAZER(レイザー)ゲーミングキーボード DeathStalker V2(Linear) RZ03-04501400-R3J1 [有線 /USB]¥24,970(税込)250ポイントサービス(1%)発売日:2023/02/10発売

![logicool(ロジクール) ゲーミングキーボード PRO X TKL(Linear 赤軸) ブラック G-PKB-003WL-LNBK [ワイヤレス /Bluetooth・USB]](https://image.sofmap.com/images/product/large/4943765062530.jpg) logicool(ロジクール)ゲーミングキーボード PRO X TKL(Linear 赤軸) ブラック G-PKB-003WL-LNBK [ワイヤレス /Bluetooth・USB]¥27,900(税込)279ポイントサービス(1%)発売日:2023/10/13発売

logicool(ロジクール)ゲーミングキーボード PRO X TKL(Linear 赤軸) ブラック G-PKB-003WL-LNBK [ワイヤレス /Bluetooth・USB]¥27,900(税込)279ポイントサービス(1%)発売日:2023/10/13発売

![SteelSeries ゲーミングキーボード+リストレスト Apex Pro TKL Wireless(2023)(英語配列) 64865J [有線・ワイヤレス /Bluetooth・USB]](https://image.sofmap.com/images/product/large/4517832178921.jpg) SteelSeriesゲーミングキーボード+リストレスト Apex Pro TKL Wireless(2023)(英語配列) 64865J [有線・ワイヤレス /Bluetooth・USB]¥40,650(税込)4,065ポイントサービス(10%)発売日:2023/03/10発売

SteelSeriesゲーミングキーボード+リストレスト Apex Pro TKL Wireless(2023)(英語配列) 64865J [有線・ワイヤレス /Bluetooth・USB]¥40,650(税込)4,065ポイントサービス(10%)発売日:2023/03/10発売

![SteelSeries ゲーミングキーボード Apex 9 TKL 64852J [有線 /USB]](https://image.sofmap.com/images/product/large/4517832169981.jpg) SteelSeriesゲーミングキーボード Apex 9 TKL 64852J [有線 /USB]¥17,150(税込)1,715ポイントサービス(10%)

SteelSeriesゲーミングキーボード Apex 9 TKL 64852J [有線 /USB]¥17,150(税込)1,715ポイントサービス(10%)

![RAZER(レイザー) ラピッドトリガー搭載ゲーミングキーボード Huntsman V3 Pro Tenkeyless JP RZ03-04981300-R3J1 日本語配列 [有線 /USB]](https://image.sofmap.com/images/product/large/4571585647790.jpg) RAZER(レイザー)ラピッドトリガー搭載ゲーミングキーボード Huntsman V3 Pro Tenkeyless JP RZ03-04981300-R3J1 日本語配列 [有線 /USB]¥32,980(税込)330ポイントサービス(1%)発売日:2023/11/14発売

RAZER(レイザー)ラピッドトリガー搭載ゲーミングキーボード Huntsman V3 Pro Tenkeyless JP RZ03-04981300-R3J1 日本語配列 [有線 /USB]¥32,980(税込)330ポイントサービス(1%)発売日:2023/11/14発売

![logicool(ロジクール) ゲーミングキーボード G413 TKL SE ブラック G413TKLSE [有線 /USB]](https://image.sofmap.com/images/product/large/4943765056409.jpg) logicool(ロジクール)ゲーミングキーボード G413 TKL SE ブラック G413TKLSE [有線 /USB]¥8,704(税込)88ポイントサービス(1%)発売日:2022/08/25発売

logicool(ロジクール)ゲーミングキーボード G413 TKL SE ブラック G413TKLSE [有線 /USB]¥8,704(税込)88ポイントサービス(1%)発売日:2022/08/25発売

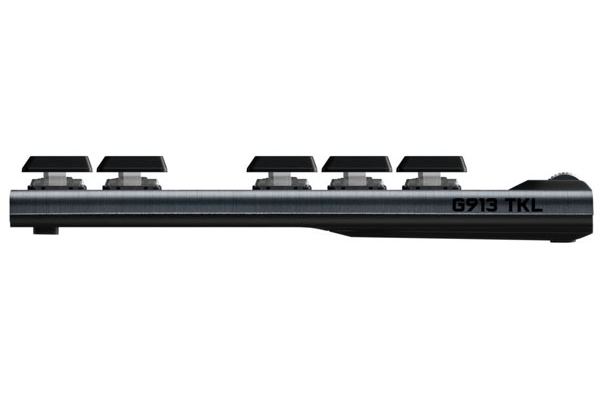

![logicool(ロジクール) ゲーミングキーボード G913-TKL-LNBK ブラック[キー:リニア /Bluetooth・USB /ワイヤレス]](https://image.sofmap.com/images/product/large/4943765052715.jpg) logicool(ロジクール)ゲーミングキーボード G913-TKL-LNBK ブラック[キー:リニア /Bluetooth・USB /ワイヤレス]¥28,100(税込)281ポイントサービス(1%)発売日:2020/06/25発売

logicool(ロジクール)ゲーミングキーボード G913-TKL-LNBK ブラック[キー:リニア /Bluetooth・USB /ワイヤレス]¥28,100(税込)281ポイントサービス(1%)発売日:2020/06/25発売

集計期間:11月20日~11月26日

![logicool(ロジクール) ゲーミングキーボード PRO「リーグ・オブ・レジェンド」 ネイビー G-PKB-002LOL2 [有線 /USB]](https://image.sofmap.com/images/product/large/4943765056881.jpg) logicool(ロジクール)ゲーミングキーボード PRO「リーグ・オブ・レジェンド」 ネイビー G-PKB-002LOL2 [有線 /USB]¥8,980(税込)898ポイントサービス

logicool(ロジクール)ゲーミングキーボード PRO「リーグ・オブ・レジェンド」 ネイビー G-PKB-002LOL2 [有線 /USB]¥8,980(税込)898ポイントサービス

![RAZER(レイザー) ラピッドトリガー搭載ゲーミングキーボード Huntsman V3 Pro Mini JP RZ03-04991300-R3J1 日本語配列[有線 /USB] 【sof001】](https://image.sofmap.com/images/product/large/4571585647813.jpg) RAZER(レイザー)ラピッドトリガー搭載ゲーミングキーボード Huntsman V3 Pro Mini JP RZ03-04991300-R3J1 日本語配列[有線 /USB]¥26,980(税込)270ポイントサービス

RAZER(レイザー)ラピッドトリガー搭載ゲーミングキーボード Huntsman V3 Pro Mini JP RZ03-04991300-R3J1 日本語配列[有線 /USB]¥26,980(税込)270ポイントサービス

![logicool(ロジクール) ゲーミングキーボード PRO リニア(レッド) ブラック G-PKB-002LN [有線 /USB]](https://image.sofmap.com/images/product/large/4943765057949.jpg) logicool(ロジクール)ゲーミングキーボード PRO リニア(レッド) ブラック G-PKB-002LN [有線 /USB]¥11,092(税込)111ポイントサービス

logicool(ロジクール)ゲーミングキーボード PRO リニア(レッド) ブラック G-PKB-002LN [有線 /USB]¥11,092(税込)111ポイントサービス

![SteelSeries ゲーミングキーボード+リストレスト Apex Pro TKL(2023) 64861J [有線 /USB]](https://image.sofmap.com/images/product/large/4517832178884.jpg) SteelSeriesゲーミングキーボード+リストレスト Apex Pro TKL(2023) 64861J [有線 /USB]¥28,210(税込)2,821ポイントサービス

SteelSeriesゲーミングキーボード+リストレスト Apex Pro TKL(2023) 64861J [有線 /USB]¥28,210(税込)2,821ポイントサービス

RAZER(レイザー)ゲーミングキーパッド Tartarus V2 RZ07-02270100-R3M1¥9,980(税込)100ポイントサービス

RAZER(レイザー)ゲーミングキーパッド Tartarus V2 RZ07-02270100-R3M1¥9,980(税込)100ポイントサービス

ゲーミングキーボードを購入するのなら、事前知識としてアクチュエーションポイントのことは知っておきたいところです。

アクチュエーションポイントとは、キーを押したときに反応するポイントの名称です。この反応する場所が浅いと早く、深いと遅く反応します。ゲームにはよりますが、基本的に反応速度が早いことでのメリットは多くあります。

しかし、浅ければ浅いほどいいキーボードというわけではありません。確かに上級者レベルになると、少しでも反応速度を早くするために浅いタイプを選ぶことが多くなります。

ただ、反応速度が早いということは、誤操作が増える危険性もあるのです。しっかりと押し込んでいないのに反応してしまい、操作しにくいと感じることもあります。そのため、浅ければいいわけではないということです。

色々な深さのキーボードがありますが、それぞれ特徴があるので好みの操作感、打鍵感に合わせて選びましょう。

ここからは、機能や操作感に合わせてゲーミングキーボードの選び方を説明していきます。

初めての購入という方にもわかりやすいように解説していくので、ぜひ参考にしてくださいね。

まずは、キーボードのキースイッチの種類について解説していきます。

キースイッチの種類によって、反応速度や打鍵感、静音性などが大きく変わってきます。

操作感にも好みがあると思うので、気になったものは実際に触ってみることをおすすめします。

一般的なキーボードから紹介していきます。

パンタグラフ方式は、ノートパソコンによく使われている形です。

薄型で軽い操作感ですが、可動域が狭くカチッと押し込んで反応させるので、他のキーボードに慣れると押しにくさを感じるかもしれません。

また。スイッチが一枚のシートで作られているので、スイッチの同時入力時の正確性や反応速度といった性能はあまり期待できません。

このことから、長時間の使用やゲーミングキーボードとしての使用は不向きだといえます。

メンブレン方式は、一般的なデスクトップパソコンに付いているキーボードです。ソフトな打鍵間で静音性が高いです。薄型のパンタグラフ方式に比べると疲労感がたまりにくいので長時間の使用にも対応できると思います。

しかし、パンタグラフ方式と同様に一枚のシートにスイッチが付いているため、正確性や反応速度に期待はできません。ゲーミングキーボードとして出ているメンブレン方式のキーボードもありますが、エントリーユーザー向けです。

ゲーミングキーボードで多く使われているのがメカニカル方式です。キーの一つ一つにスイッチが付いているので、同時入力時でも誤入力が起きにくく、反応速度も高いです。

メカニカルキーボードの中でも細かく種類が分かれており、打鍵感やアクチュエーションポイントによる反応速度も変わります。この細かい種類を「軸」といいます。

作っているメーカーによって異なりますが、「赤軸」「青軸」「茶軸」「銀軸」が主流のタイプでスイッチの特徴がそれぞれ変わります。この軸について詳しくお話しすると、とても長くなってしまうので、今回はわかりやすく簡潔に解説していきます。

「赤軸」は軽めの打鍵感により疲労感が蓄積しにくいのが特徴です。

また、静音性が高いので静かに操作したい方にも向いています。

「青軸」は打鍵感が強く、しっかり下までカチッと押し込みます。

入力ミスを防ぎたい方や、強い打鍵感が好きな方に適しています。

タイピング音は大きめで、疲労感がたまりやすい傾向があるので長時間の使用にはあまり向いていません。

「茶軸」は赤軸と青軸の中間の打鍵感、静音性を持っています。

どれにするか悩んでしまって決められない、という方は茶軸にしておけば間違いないです。

「銀軸」はアクチュエーションポイントが浅く、早いタイピングに適しています。

とにかく早い反応速度のキーボードが欲しいなら銀軸がおすすめです。

最初から銀軸を使うと誤入力が多く、ストレスになってしまうこともあるので覚悟しておきましょう。もっと細かく知りたい方は、実際に押し比べてみるのが一番だと思います。

特徴を考えながら押してみると意外と違いがわかりますので、ぜひ比べてみてください。

静電容量無接点方式という名前は、あまり聞き慣れない方が多いかもしれません。

しかし、使う方により好みはありますが、金額や性能を考えると最高クラスのキーボードです。

静電容量無接点方式は、キーとスイッチの間に物理的な接触がなく、キーを押したときに発生する電気によって入力する仕組みです。そのため打鍵感は軽めですが特殊な押し心地で好みが分かれます。静音性が高く、疲労感もたまりにくいことから長時間の使用にも適しています。

また、キーとスイッチの間に物理的な接触がないことで、耐久性も他のキーボードに比べると高く、長期間使用し続けられます。

ただ、ほとんどが3万円を超える高額な価格設定になっています。

キーボードで3万円はかなり高い分類に入るため、気軽に購入することはできません。

ゲーミングキーボードの機能は、プレイするゲームによって必要なものが変わります。

FPSやMMOなど、どんなゲームをよくプレイするか必要な機能を考えてみましょう。

キーロールオーバーとは、キーの同時押し可能数を表す言葉です。例えば「6キーロールオーバー」なら6個までの同時入力に対応しています。性能が高いものだと「20キーロールオーバー」といいうものまで存在しますが、6キー程度カバーできていれば問題ありません。

このような、キーの同時押しをしたときに誤入力がないための機能に「アンチゴースト機能」というものがあります。FPSなどの複数キーの入力をする場面が多いゲームでは、付いていた方がうれしいですね。

コマンドやパスワードの入力作業が多いMMOでのプレイには、マクロ機能が欠かせません。マクロ機能とは、あらかじめコマンドのショートカットキーを設定しておける機能です。コマンドでスキルの使用スピードを速くすることで、快適性はとても上がります。

物によって設定できる数が異なるのでチェックしておきましょう。

キーボードには、テンキー搭載のフルサイズキーボードや必要最低限のキーのみを搭載した縮小版があります。

ゲームだけではなく、普段の使い方も考えて選ぶことが大切です。

日頃パソコンを使用するときに数字の入力が多くある場合には、テンキーが搭載しているフルサイズタイプがおすすめです。しかし、ゲーム専用であればテンキーが必要になることは少ないです。

テンキーがあることによって、マウスとの距離が離れてしまい操作感は損なわれてしまいます。

マウスを大きく動かすゲームでは、キーボードにぶつかってしまうこともあるので、気をつけましょう。

基本的にゲームをするだけであれば、テンキーレスモデルの小さめなものがおすすめです。やはり、マウスを動かしながら操作することが多いので、距離を近くして可動域を広げると使いやすいでしょう。

ただ、製品によって縮小率が違うので、欲しいキーがあるかどうか確認をしてから購入するようにしてください。

キー配列が違うとキーの形や入力される文字が変わってくるので、操作感に大きく影響します。

サイズと同様に、日常で使うことを考えて選ぶことが大切です。

特になにも理由がなければ日本語配列(JIS)を選びましょう。

日本語配列には「全角/半角」「無変換」「変換」「カタカナ/ひらがな」のキーがありますが、次の英語配列(US)にはありません。

また、英語配列と比べるとエンターキーは縦長で、バックスペースは小さいのが特徴です。仕事でも使用する場合には、慣れている日本語配列で選ぶのが安心です。

英語配列(US)は、エンターキーとバックスペースキーが横長で大きいのが特徴です。日本語配列で紹介したキーがないので、スペースキーがその分大きくなっています。スペースキーをよく使うゲームであれば、スペースキーの大きさがメリットになることもあります。

しかし操作性は変わるので、普段使いのこともよく考えた上で決めてください。

接続方式は有線と無線に分けられます。

性能には大きな違いは出ませんが、細かいところまでこだわっていきましょう。

有線接続には「USB接続」と「PS/2ポート接続」があります。PS/2ポート接続は旧型の接続ですが、同時入力キーの数が多いです。

ただ一般的にはUSB接続が採用されているので、USB接続を選びましょう。

主にBluetoothで接続するワイヤレス接続は、遅延の発生や誤入力が発生するといわれることもあります。

しかし、プロゲーマーでもワイヤレスを取り入れていることもあるので、性能面では有線接続との差はほとんどありません。

ワイヤレス接続を取り入れるメリットとしては、移動ができるところです。パソコン周辺の配線がスッキリするところもうれしいですね。

パソコンゲームの人気が上がるにつれて、ゲーミングキーボードのメーカーも数多く登場しました。

全てのメーカーを紹介することはでき、人気のメーカーに絞って特徴を紹介していきます。

マウスやキーボードだけでなく、ヘッドセットなどのパソコン周辺機器を全般取り扱っているLogicool。エントリーユーザーに向けたものからプロ向けのものまで、幅広い製品があります。

中でも「Logicool G」というゲーム専用シリーズは、デザイン性と機能性が高くゲーマーに人気です。

ゲーム用機能には、さまざまなコマンドを設定できるマクロ機能の「Gキー」などがあります。

「ゲーマーのためにゲーマーが作る」がコンセプトのRazerはゲーミングデバイスの専門メーカーです。

耐久性、機能性、デザイン性を兼ね備えた高いクオリティが知られています。

数多くのコマンドを設定することができる、マクロ機能が充実したモデルも用意されています。

東プレは、キーボードの中でも高性能かつ特殊な、静電容量無接点方式のキーボードを採用していることで有名です。価格は高いですが、正確性や静音性が高い「REALFORCE」は高い人気があります。

上位機種ではアクチュエーションポイントを変更できるものもあり、こだわってカスタムすることも可能です。

性能にこだわるなら東プレがおすすめです。

auPAYマーケットで詳細を見る

Amazonで詳細を見る

楽天で詳細を見る

Yahoo!ショッピングで詳細を見る

独自の磁気センサー搭載でアクチュエーションポイントを0.4mmから3.6mmの間を10段階で変更することができます。アクチュエーションポイントが変更できることで、どのレベルのプレイヤーにも最適なセッティングになるでしょう。

一億回以上のキープレスに耐える耐久力やマグネット式のリストレストが搭載しているなど、基本性能以外の要素も整っています。レビューには反応速度も早く打鍵感も上品な仕上がりだ、と好評のコメントがありました。

アクチュエーションポイントが変更できることで、ゲームと普段用の使い分けができて、とても便利に使えているようです。

Amazonで詳細を見る

楽天で詳細を見る

Yahoo!ショッピングで詳細を見る

初期のセッティングは青軸が採用されているので、カチカチと深めに押したい方に適しています。別売りの「GXスイッチ」を利用することで、別の軸にキー単位で交換することができます。

例えば誤入力が多いキーを青軸にして、他のキーを軽い軸に変更するという使い方ができるのです。ただ青軸で使う場合は、性質上カチカチと音が鳴るので静音性はあまり望めません。

また、塗装はがれが起きているようで、耐久性を求めている方には向いていないようです。

レポート